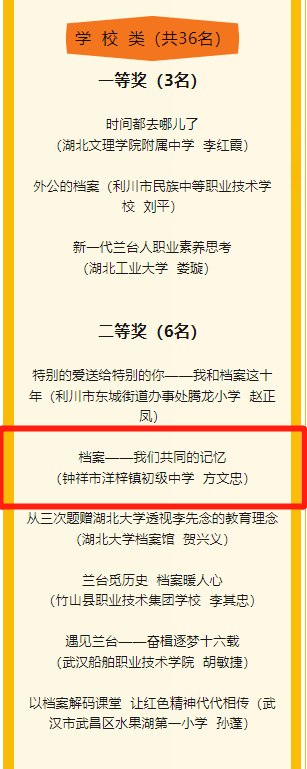

钟祥市洋梓镇初级中学 方文忠

说到档案,可以说从我们刚出生起,就开始接触了,医院开出的出生证明便是我们最早的一份人生档案。档案,不仅仅记录着国家的方针政策,记载着国家历史进程,也记录着我们老百姓的平凡生活,它往往涉及到我们漫漫人生路上所经历过的点点滴滴。档案的作用可以说,在关键的时候,能决定一个人的成长机会,甚至是前途命运。

档案证明了父亲的清白

我家祖居河南。1957年,父母一根扁担一头挑着行李,一头挑着我的姐姐,从河南来到湖北钟祥,投靠一个远房亲戚家。在亲戚的介绍下,我们全家落户到洋梓镇的一个生产队。父亲小时候在西安一家药房当过几年学徒,学了点医术,能看看病,母亲自小就学会了裁缝手艺,很受乡亲们欢迎。

1959年闹饥荒,乡里患病的人很多。父亲白天忙着出诊给人看病,深夜才能赶回家,有时甚至整天不落屋。家中母亲、姐姐、哥哥也饿得前胸贴后背。那时医疗条件相当落后,方圆几十里没有医生,父亲不仅看病,还要给人接生。许多小媳妇初次生孩子,看到接生的是个男人,非常尴尬,有的起初死活不让我父亲接生。为了消除产妇的尴尬心理,父亲便时常叫上我母亲一起去帮忙。产妇在我母亲的安慰下平静了许多,产程也自然顺利了许多。母亲很聪明,看过几次也就学会了。再后来,只要不是难产,一般都是由我母亲接生,父亲则“垂帘听政”,在外面候着。

父母的名气在当地很大,十里八村的人家生孩子都请他们接生。1963年秋天,我刚刚一岁。.一天上午,父母被接去给人接生,就把我放在房檐下的摇篮里让奶奶照看。可谁知产妇难产,我父母想尽了办法,直到晚上产妇才把孩子生下来。见母子平安,父母急忙往家里赶。我家是单门独户,奶奶上了年纪,又佝偻着腰,实在无法把我抱进屋子,只能眼巴巴望着远方,盼着我父母早点回家。等他们赶回家时,已是掌灯时分,屋外寒气很重。母亲扑到摇篮边,心痛地一把把我从摇篮里抱起来。看到满脸泪痕沉沉睡去的我,母亲禁不住泪流满面。

夜里,我就发起了高烧,吃药、打针都降不下体温,父母守着我一夜没合眼。第二天一大早就抱上我往钟祥医院赶。医生诊断说:“小儿麻痹症!”这话犹如晴天霹雳,差点儿将父母击倒。他们赶紧又把我送到武汉。住院半个月,总算治好了右腿。后来父母先后带着我跑遍了大半个中国医治,可左腿还是落下了残疾。

虽然我的父亲为了乡亲们付出了巨大的家庭代价,但文革期间,有人嫉妒我父亲,肆意造谣说我父亲出身不好,青年时还当过国民党特务。于是,公社革委会要给我父亲重新划定成分。尽管我父亲回河南开来大队和公社的证明,但当地公社革委会依然不信。

我母亲十分气愤,找大队和公社干部理论,并要求他们派人前往调查。公社的领导说,没有钱,费用你们解决才行。那时,父母因为给我治病,家中已是债台高筑,哪里有钱?父亲想委曲求全,可母亲坚决地说:“这事非让他们调查清楚不可,做人决不能不明不白。”父母想尽办法,说尽好话,凑齐了钱,大队和公社革委会各派了一名干部前往河南调查。那时光听乡亲们说还不行,一定要查看档案。可到哪里找档案呀?好在当时公社里一位管档案的同志费了九牛二虎之力终于在一个角落查找出了父辈及祖辈的历史档案,结果是:我父亲及祖辈皆是农民,没有半点历史污迹。

终于,档案为我父亲洗清了不白之冤。

档案为我办理民师转正作证

我是1980年参加教育工作的,在华祠初中担任民办教师。工作上,我勤勤恳恳,努力做到敬业精业。

当时学校条件很差,除课本外,没有其他图书。教学中,我深感知识与能力的欠缺,便借钱订阅了许多与教学相关的刊物,刻苦学习,有时周末还走二十多里山路,到镇上向我的高中老师们请教。1982年,中央广播电视大学开班,我毫不犹豫地报考了汉语言文学专业,并以优异的成绩被录取。电大学习不脱产,虽然很辛苦,但我明显感到语文知识增长很快,我的语文教学也越来越得心应手,学生也更喜欢我的课了。

工作中,我从不把自己当残疾人看,总是要求自己要做得比别人更好。别人能当班主任,我也要求当班主任。我关心爱护每一个学生,把他们当子女,和他们交朋友。既给予他们朋友般的知心,慈母般的爱心,又给予他们父亲般的严格。

那时我根本没想过要转为公办教师,只是想一心把学生教好,让更多的山里孩子能走出去。然而幸运之神,总是垂青那些时刻努力的人。1987年,由于我是当地第一个取得大专文凭的民办教师,又因为教学成绩突出,上级决定免试将一批优秀民师转为公办教师,我名列其中。

然而面对天上掉下的馅饼,有的人红了眼,嫉妒、不服,说我的工作年限造假等等。上级领导安排人来调查,可那时民办教师没有完整的档案可查,好在工作组几个同志本着严肃认真负责的态度,翻遍了当年民办教师领取补助的单据,终于找到了1980年我领取补助的一张单据。一切真相大白,我终于顺利转为了公办教师。

如今,我深深体会到档案对一个人、一个单位的重要。教学工作之余,我主动承担了学校档案工作,并一直努力着把工作做细做好,也教育学生们存留着学生资料,书写好自己的人生档案。